WFH 遠距工作趨勢 未來辦公室該怎麼做?

Goat, Wolf

2021 年 5 月台灣疫情升溫,為了阻止疫情的蔓延、減少人群接觸,許多公司開始轉換成在家工作(Work from home, WFH)。美國矽谷在實施 WFH 後,只有大約 2 成的人願意回歸到每天去辦公室工作的形式,大部分的人傾向遠端工作或是增加工時與地點的彈性,尤其是 30~45 歲的壯年人口。公司最在乎的績效問題,在 WFH 期間不減反增,減少了通勤的時間、多了更高的彈性與自由,工作效率反而提升,實在難以說服人們回到辦公室工作。對企業經營者而言,遠距工作將會影響營運的模式,甚至辦公室空間也需要隨之改變。

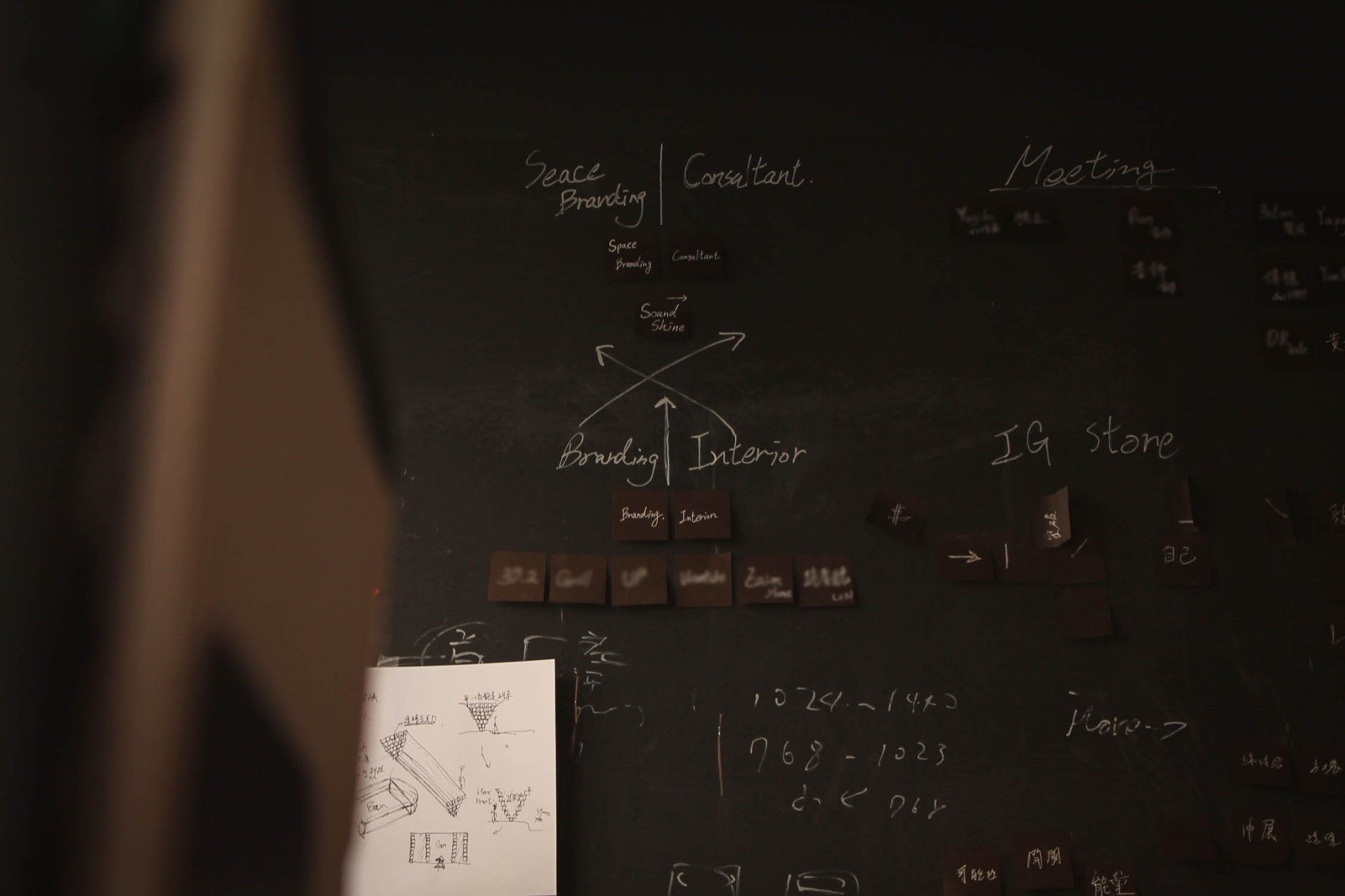

遠距自由工作的UNME DESIGN

非我(UNME DESIGN)是一間完全高度自由的設計公司,夥伴們是 WAH (Work at home)所有的工作軟體全都雲端化,內部溝通用 Slack,會議紀錄的整理、討論以及臨時的檔案全部都是用 Notion,雲端儲存則是用 pCloud。在非我工作不一定要進公司,比起規範工作時間和地點,我們更在乎夥伴能不能在自己設定的專案時間內完成目標。

其實類似 Work from home 的概念,工作型態是偏向目標導向,直接設定目標、完成日,而不是設定你加班多久才是正確的,我們甚至會鼓勵每個夥伴,如何把你的工時壓到最短,可是產出的質量是高的,而不是一直用時間去換工作。你應該用你的能力提升,去換自己的生活品質。

每個人習慣、最專精的模式本來就不同,要半夜或早上工作都可以自己做取捨,甚至設計是一個需要靈感的產業,沒有靈感就算是坐在辦公室硬擠也擠不出東西,那不如出去走走。身體需要機能切換,大腦的思考模式才會跟著切換。當你可以選擇一個你最高效率的時間來工作,你就會用最短的時間完成最困難的事情,那麼績效會很直接的反應在這樣的制度上。

如果實施WFH會有什麼挑戰

疫情讓大量留學人才回到台灣,國外其實已經有非常多公司是遠距工作(Remote work)的狀態,他們的自由度很高,企業所傳達的文化也非常清晰。「海歸派」早就已經非常不適應台灣現在的傳統固定工作模式,通常他們會有兩個選擇,第一是去自由程度大的新創公司,第二就是做個人經營,甚至是個人的創業。傳統企業如果想要提升這樣的自由度,可能會面臨兩個問題:科技轉換與勞資法規。

科技轉換

如果公司大部分是由工作超過 10 年、15 年以上經驗者組成,那 WFH 在初步的銜接上會非常困難。科技轉換會是一個重要的阻礙,以往熟習的瀏覽器,整體介面的排版或是使用者體驗的規劃,跟後來的 Google、Facebook 是完全不一樣的,它的使用者介面、模式和以往從小教育的科技直覺完全不同,在生活中你會發現α世代的孩子在使用 3C 產品的時候,不需要被教導就能夠很快上手。

在家工作或是遠距工作都必須被迫去接受使用新創型公司所創造的工作軟體,上個世代在教育上的背景、邏輯、思考不同,企業可能要花半年、一年的時間去教育,像是哪個檔案要傳到哪裡,會議紀錄在哪裡、東西要怎麼丟到雲端等等,在這些軟體不以他們直覺為規劃的前提之下,要一次就學會不容易。

勞資法規

每個企業經營者會遇到最大的問題是「勞資爭議」,並不是公司不想實施遠距工作,而是沒得選擇。台灣現行的勞基法還無法跟上,當有一個夥伴想要挪移工作時間,半夜集中精神工作的時候,按照勞基法需要算加班,企業還得提出上下班打卡的證明。在沒有完整的制度銜接上,執行 WFH 會帶給公司很大的風險,可能一個罰則就讓公司面臨倒閉,規模越大、越傳統的公司,越需要評估法律上的問題。

什麼樣的人適合遠距工作

公司要建立在 WFH 或自由工作概念的營運結構底下,想要平穩、能夠做 30~40 年工作都不要變的人進到這樣的公司會非常痛苦,因為他會發現大家會用很少的時間完成公司的事情,而且品質會很高,可是卻看到其他人一天到晚都在外面玩。適合 WFH 的人就會去思考:「我要提升我的什麼樣的能力,才能夠把工作變得更短、更快做完?」,這樣的制度擺明已經告訴你,就算今天只工作兩小時也不會有人理你,更鼓勵夥伴們去過想要的生活,而不是把生活都砸在工作上。

你必須自動自發去找出你現在面臨到的問題,擁有自學能力,喜歡去探究自己現在在這個社會環境的相互位置,畢竟 WFH 不會有一個管理者時時刻刻看著你,他或許也不一定會知道你絕大部分的問題。適合 WFH 的人才會有一個比較積極的心態,甚至他會有非常強烈的渴望是「我想要變強」,有一個不會停止讓自己學習成長的人生目標。如果想要往遠距工作的型態發展,可以評估看看自己是否具備自學能力、自我挑戰的態度。

高度自由度的工作必須靠管理者的支持,給予夥伴一定的權利,釋放的決定權越大,其實同時也在訓練每一個夥伴的思考邏輯性,與背負決定責任的心態。在非我。假設今天真的都沒有案子的時候,你會發現沒有夥伴會停下來,而是回頭去盯公司品牌對外面是什麼感受?我們的官網對外是什麼感受?我們的人物設定需不需要修改,我們的流程需不需要去做更動?

新型態的未來辦公室設計考量

大部分企業經營者在考慮轉換成 WFH 或是不固定座位、共享辦公室(co-working)的時候,容易忽略工作型態的轉移在時間軸上並非一次到位,加上許多辦公室設計師是以符合公司現階段需求去做設計,實際是企業現在面臨到的不是 WFH 的辦公室應該怎麼設計,而是在轉移過程當中,怎麼樣在後續的變化裡面不要讓成本增加。

經營者需要去評估工作型態轉換後的人事比例是多少,兩年後、五年後又會是多少,辦公室設計才能在一開始規劃時去保留彈性。基本上前期的建置可分為兩個類型:一次到位、逐步轉移。

一次到位

如果公司要實施 WFH、彈性工時的型態,會以共享辦公室設計的概念去進行,不過事實上相對的應用機制與內容,並不會因此節省成本。在辦公室空間規劃時,我們會去考量到會議室大小與複合式空間需要的比例,工作型態轉換後的經營模式,以及辦公室對內外部的使用頻率。有些公司完全都是內部員工,大部分企業、B2B 公司會需要與公司股東、投資人、合作對象開會的對外空間,甚至是有些企業考慮提供合作公司來使用空間,這些配置都會影響到營運成本,在前期的建置需要去做評估。

辦公室設計作品:薩泰爾娛樂 STR Network

逐步轉移

假設工作型態是慢慢從固定辦公室的狀態往 WFH 的概念或彈性工時的概念去進行,以座位區來說,單座位區的設計物如何在後續延伸成 WFH 的共用性建材,基本上不建議訂製 OA,而是訂製更多大型桌面的分隔層板,用電路、五金的方式去做串接,讓分隔層板透過吸鐵式組合可以直接通電。當你在桌面裝上層板,就可以作為個人獨立的工作區;抽開層板就回到 co-working 大桌的概念。不過這些桌子設計的卡扣、五金尺寸都會跟過往 partition 不同,在這個轉移階段的困難是企業主有沒有辦法接受變動,以及要去考量公司經營的部門要怎麼分區。辦公室使用的人數頻率都會影響坪效比,比如說 coding 部門因為資安問題最難實施 WFH,這個部門又是未來公司拓展的重點,那麼在評估轉移階段辦公室大小時,不建議縮小,反而還要變大。

企業辦公室設計:MAYO Human Capital

在亞洲文化中,人們是習慣有交集、有人情味的地方,即使遠距工作還是不可能完全沒有一個讓夥伴們交集與討論的地方,未來在辦公室空間設計上,會更需要空間彈性去因應各種工作型態。

經營者需要去評估工作型態轉換後的人事比例是多少,兩年後、五年後又會是多少,辦公室設計才能在一開始規劃時去保留彈性。基本上前期的建置可分為兩個類型:一次到位、逐步轉移。

一次到位

如果公司要實施 WFH、彈性工時的型態,會以共享辦公室設計的概念去進行,不過事實上相對的應用機制與內容,並不會因此節省成本。在辦公室空間規劃時,我們會去考量到會議室大小與複合式空間需要的比例,工作型態轉換後的經營模式,以及辦公室對內外部的使用頻率。有些公司完全都是內部員工,大部分企業、B2B 公司會需要與公司股東、投資人、合作對象開會的對外空間,甚至是有些企業考慮提供合作公司來使用空間,這些配置都會影響到營運成本,在前期的建置需要去做評估。

逐步轉移

假設工作型態是慢慢從固定辦公室的狀態往 WFH 的概念或彈性工時的概念去進行,以座位區來說,單座位區的設計物如何在後續延伸成 WFH 的共用性建材,基本上不建議訂製 OA,而是訂製更多大型桌面的分隔層板,用電路、五金的方式去做串接,讓分隔層板透過吸鐵式組合可以直接通電。當你在桌面裝上層板,就可以作為個人獨立的工作區;抽開層板就回到 co-working 大桌的概念。不過這些桌子設計的卡扣、五金尺寸都會跟過往 partition 不同,在這個轉移階段的困難是企業主有沒有辦法接受變動,以及要去考量公司經營的部門要怎麼分區。辦公室使用的人數頻率都會影響坪效比,比如說 coding 部門因為資安問題最難實施 WFH,這個部門又是未來公司拓展的重點,那麼在評估轉移階段辦公室大小時,不建議縮小,反而還要變大。