永續設計是什麼?不只是環保而已

Hawk

興起的概念 — 永續設計

「你的每一次消費,都在為你想要的世界投票。」— Anna Lappé

永續發展在當代的重要性不斷提升,地球原生的資源已漸漸無法支持現行的消費模式。為了實現更永續的發展,社會必須發生根本性的變革,而企業則需要承擔更多的責任和挑戰。

永續發展的議題逐漸成為顯學,隨著法規的推動,ESG 的相關策略規劃也在企業中越來越受到重視。

永續作為一種生活形態與消費方式,也在悄悄顛覆從工業革命以來,面向「商業」的設計導向。永續設計(Design for Sustainability,DfS)一詞正在興起,設計不再只是依附於商業活動的環節,而是從企業到個人、從設計策略到設計執行的寧靜革命,為「人」而生,也與我們立足的這個地球更加靠近。

究竟永續設計(Design for Sustainability,DfS)是什麼?我們可以怎麼做?可以如何加入永續設計的行列?這篇文章從 Why 到 How,詳細說明永續設計的方方面面,也提供對未來設計趨勢的更多想像。

什麼是永續設計?

∞ 永續設計和我有關嗎?

永續設計是在生活的各個領域裡面,以設計思考為方法,創造出符合當代需求的設計點子。以經濟、社會和生態學三方面的永續經營為指導原則,在設計過程中,考慮到對社會和環境的影響性。

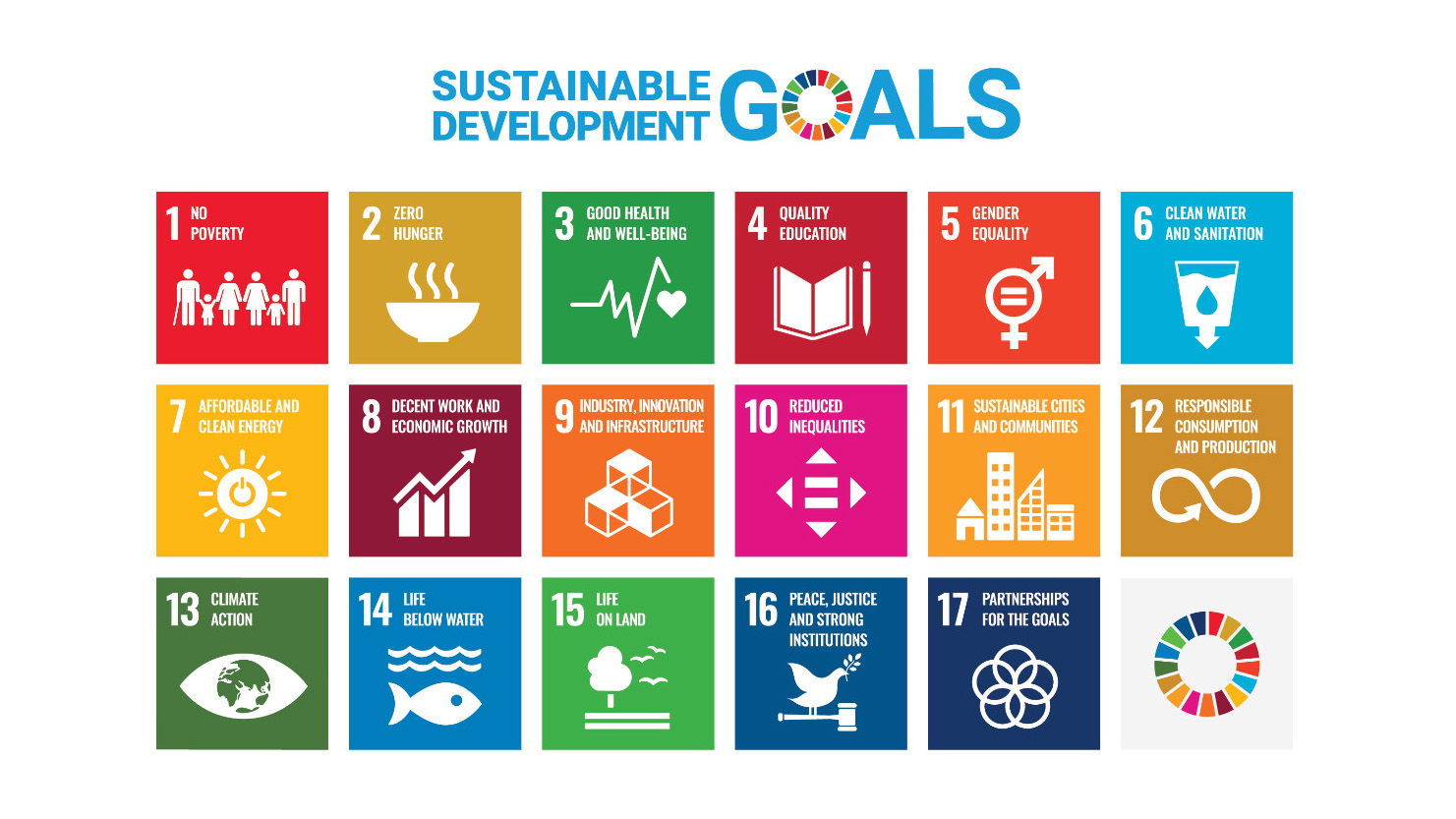

因此,永續設計涵蓋的面向與議題非常廣泛,不只是綠色設計,更兼顧社會包容、跨世代公平等議題。聯合國在 2015 年宣布了「2030 永續發展目標」,列出了消除貧困、減緩氣候變化、促進性別平等… 等 17 個目標,引導全球朝著永續發展的目標共同努力。就很適合作為永續設計深入探詢的標的之一。

聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)|圖片來源:聯合國官網

從環境到未來:永續設計的核心思考

∞ 永續設計的意涵不僅限於這些

全球人口即將突破 85 億,人口老化日益嚴重,台灣也進入超高齡社會,永續不只是環境,而是站在「下一代」的立場來思考更廣闊的生活樣貌。

過往的資本社會以「財務利益最大化」為最主要的追求,伴隨著數位浪潮到來的第四次工業革命,養出一群被爆炸性的資訊餵養的孩子,也帶來價值觀的再革新。

過往的永續發展,確實更注重環境的永續,如今,千禧世代則將眼光轉向社會,以「平衡」作為永續的檢視標的。過往人們認為自然資源取之不竭,如今人類消耗資源的速度已經遠遠高過大自然的再生能力。

「地球超載日」的概念,就是指一年之中,人類把地球可再生資源用完的一天。這個概念讓人們更能體會到我們在日常生活裡,有多少資源其實是向未來預支的。

問問自己的心,你希望未來的世界,是什麼樣子?在那個不遠的世界,孩子們會怎麼成長?又從世界中學到些什麼?

這些問題,正是「永續」的本質。永續感覺艱澀而遙遠,「地球」這兩個字,多數時候,也和生活裡上班、報告、開會、薪水這些瑣事毫無相關,報章雜誌裡永續這件談起來很「正義」的事,好像離自己非常遙遠。

其實,永續設計最真實而直接的問題,並不是只環保、綠化或是資源回收。

∞ 而是,你想創造怎樣的未來?

是的,它沒有標準答案,但它才真正會決定永續設計,以及我們生活的樣貌及本質。即使你離開這個世界,還有一代又一代的孩子會出生、成長,變成大人,然後孕育下一代。即使什麼都不做,世界也一直在變化,這樣的變化,切合你的心之所向嗎?

追溯永續設計的歷程,其實早在上個世紀,設計理論家威克多・巴巴納克(Victor Rapine)就在《為真實世界而設計》一書中,提出新的主張,主張設計應該考慮到地球資源的有限性,並為保護環境出一份心力。強調設計的作用不僅僅在於創造商業價值,而是作為社會變革的一部分。

然而,當時這種前衛的觀點並沒有得到廣泛的理解和支持,一直到 70 年代的能源危機爆發,人們開始重視有限資源論,永續設計的議題才開始受到關注。

時至今日,面對眾多氣候議題、環境問題和能源危機,永續設計已然成為當今設計界的重要趨勢。消費主義時代的來臨,促使人們對商品充斥的環境開始反思,進一步辨別「想要」和「需要」,展開永續價值的實踐之路。

永續設計不該是口號

∞ 永續設計可以做什麼?

從環境永續到社會永續,永續設計是一種看待世界的新方式,也是一種改變世界的途徑。從實踐者的角度來看,大至社會,小到個人,都可以是推動永續設計的要角:

.政府端

通過制定相應的法規和政策來促進永續設計的發展,並為企業和個人提供相應的支持和鼓勵。這包括環保法規、綠色產品認證等。

.企業端

永續設計需要企業承擔社會和環境責任,並尋找平衡企業的營利目標和永續發展目標的方式。這包括建立社會企業、推動企業社會責任計劃等。從供應鏈管理的角度考慮每個環節,包括原材料的來源、生產過程中的環境影響等。企業可以通過建立供應鏈透明度、培養供應商合作關係等方式來實現永續供應鏈管理。

.消費者端

則可以通過選擇購買環保產品、支持環保企業等方式參與永續設計,從而推動行業的永續發展。

.設計師

以設計思維和方法來推動永續設計的發展,例如設計循環再利用產品、設計低碳足跡產品等。

∞ 從整體平衡的角度來思考永續設計議題

.環境

資源使用和管理:永續設計需要考慮如何最大限度地減少資源的消耗,包括水、能源、原材料等,通過選擇環保材料、優化生產過程等方式來減少資源的浪費。

生態影響:永續設計需要考慮產品或服務對生態環境的影響,包括生態系統的破壞、物種的滅絕等,通過生態設計、生態學原理等方式來減少對生態環境的負面影響。

.經濟

成本效益: 永續設計需要考慮設計和生產過程中的成本效益,包括原材料成本、生產成本、運輸成本等。企業需要評估長期和短期的成本收益比,以確保永續設計的可行性和可持續性。

市場機會: 永續設計可能為企業帶來新的市場機會,例如開發環保產品和服務、進入新興市場等。

.社會

社會公平和正義: 確保設計和生產過程不會對弱勢群體產生不利影響,包括保護勞工權益、確保工作安全和健康等。

健康和安全: 考慮產品或服務對用戶健康和安全的影響,並採取相應的措施來減少潛在的健康風險和安全隱患。

對於企業而言,永續發展既帶來挑戰,也帶來商機。政府和社會也需要共同行動,朝著更加永續的生活方式和科技應用努力,以實現真正的改變未來。消費者將更加關注產品背後的資訊與設計的過程,作為設計師,開始思考如何通過設計工作來影響世界的發展方向,就已經是永續設計的第一步。

在設計與商業之間

∞ 納入我們想看見的未來

其實,永續設計和商業模式並不是對立的發展取向,甚至,將永續設計作為商業模式的一部分也早已不是新鮮事。

例如特斯拉目前已經有超過兩成的營收來自汽車的碳權,可透過轉賣碳權給其他企業來獲利。而以燈泡聞名的飛利浦公司,重新思考人們買「燈泡」時,買的究竟是什麼?答案是「光亮」— 點亮屋子,才是燈泡最珍貴的價值。

因此,在制定永續發展策略時,飛利浦將企業定位從「燈泡製造商」轉化為「燈光服務公司」。企業、家庭及其他用電戶只要支付每個月固定的服務費,飛利浦負責空間燈泡的照明與後續維修。

專為商業大樓設計的照明服務租賃模式「pay-per-lux」(只為你使用的光付費),在瞭解使用者的照明需求後,為使用者設計出耗費最少能源的方案,充分利用自然光,再以最少量的人工照明來補足所需,使用者不需要購買燈炮,以租用的「照明用量」來付費,用多少付多少。

這樣的作法,讓「永續設計」的概念進入商業模式之中,既為地球減少了廢棄的燈泡,也滿足了企業的運營需求,消費者也能獲得客製化服務。

「平衡勢必會被達成 — 不是透過災難,便是透過設計。」永續設計並不是徒增的「成本」,而是一種投資未來的思維,在以永續發展為前提的行動中,重新找到商品的核心價值。

永續設計的原則

∞ 永續設計可以怎麼做?

回到實踐的討論上,設計如何在永續倡議與實踐的過程中扮演橋接的角色?爬梳永續設計的發展,世界各國陸續有設計方法的主張,可以作為永續設計發展的參考性原則。

例如戴維.洪葛蘭(David Holmgre)在《探索樸門:超越永續的原則與道路》一書中,提出順應自然、應用和整合各門學科的樸門永續設計(Permaculture),以三個倫理原則為核心:關愛地球、關愛人類、公平分享,發展出 12 項原則,順著時鐘成為一個循環往復的圓,在不斷的實踐、調整中,達到週而復始的遞進。

這 12 原則包括:與大自然互動,從中尋找合適的解決方案、設計蒐集和儲存能源的系統、確保工作收益、運用自我調節與反饋、利用可再生資源、沒有廢棄物、先骨架後細節、整合元素、小和慢的解決方案、善用多樣性、善用事物的交界、積極應對變化等。

樸門的設計方法是基於觀察自然的模式,尋找不同元素間的連結與互動,進而達到能源利用效率的最大化。在這個過程裡,尊重自己的需要,也尊重土地與其他生命元素。考慮到生物多樣性了嗎?是否有和大自然共同合作?都是在永續設計中可以自我探索的提問。

而在日本發起「60VISION」企劃的長岡賢明,推廣回歸生活使用基本面的「Long Life Design」商品,針對「商品設計」有清楚對永續設計的省思。

符合 Long Life Design 的 10 項產品條件是:有完善的維修配套措施、合理的販售價格、能傳達製作者理念的銷售、生產者能長時間堅持對於製作產品的熱忱、 機能、安全、不追趕流行的生產、能讓使用者關心產品背後的故事、關心產品生產的背景以及設計。

長岡賢明把「設計」放在最後一個條件,期許設計師製作產品時,能先深入了解物件背後的本質,被修理、重複使用,也是設計理念中的要素。以新的思維打破產品的生命歷程,從材質選擇、研發製作到產品的回收再利用,終有一日,產品不再是環境的負擔,而是下個階段產品生命週期的資源。

圖片來源:HOTAMET Official website

所以,永續設計有哪些可能性?

∞ 這些設計,都已經開始思考永續

.天然貝殼安全帽

日本北海道的北海道猿拂村(猿払村),曾因為礦產資源的耗竭與農林業的沒落,淪為日本最窮困的鄉鎮之一,為了突破經濟困境,猿拂村轉而投入海產養殖的研究,透過成功培育出具有高經濟效益的扇貝,躍升為全日本扇貝出口量最大的城鎮,可是,隨著出口量大增,原本潔淨的海邊,堆滿了數萬噸的貝殼廢料,引發嚴重的生態失衡。

面對環境警訊,「HOTAMET」團隊以仿生學的概念,提取貝殼中的碳酸鈣,經過煮沸、殺菌、研磨,混入回收塑料,製作出名為「Shellstic」的新材質,再灌入貝殼造型的模具,製作出全球第一頂「天然貝殼製」安全帽。

相比一般的安全帽,生產過程中的二氧化碳排放減少了三成,未來如果毀損也能回收再製。在硬度、耐壓性提升的同時,重量也減輕至 400 公克。原本僅供當地漁民使用,如今也被應用在兒童配戴或單車騎乘時的保護上。

HOTAMET 持續研究「 Shellstic 」的其他應用,期待未來能應用在建築裝修上面,以永續思維,持續扶助環境與產業發展。

圖片來源:HOTAMET Official website

.紙漿模型包裝

紙漿模型(或稱紙漿纖維包裝)是以各種纖維材料製成的包裝,包括再生紙、紙板邊角料,以及天然纖維,例如甘蔗渣、竹子或麥桿等。被視為環保包材的理想選擇之一,主要優點包括:

- 利用可持續來源的材料,如再生紙和天然纖維,減少對自然資源的消耗。

- 提高包裝的可回收性,減少廢棄物產生。

- 採用環保材料,確保包裝在丟棄後能夠自然分解,減少環境污染。

過去,消費者希望看到的包裝是乾淨、平滑、美觀,隨著永續意識的提升,新興世代開始追求替代包材的方案,加上技術的提升,讓凹凸不平的紙漿模型有了更多可能性,也躍升為市場包材的新選擇。

從 1903 年申請專利後發展至今,紙漿模型包裝已經廣泛應用在各個行業,包括電子產品、食品、飲料、化妝品等。許多知名品牌,如 Nike、Sony、CHANEL 等,都曾經使用紙漿模型的相關材料作為產品包材。在日常生活中也能看見,最為人所知的就是雞蛋包裝盒。

當然,紙漿模型目前仍因為小量生產而成本偏高,材質本身也有怕潮濕的缺點。此外,如何依照產品外型變化成不規則的形狀,更妥善發揮保護產品的功能,在包裝應用上還有一些限制需要突破。不過隨著包材不斷迭代,一次次更加靠近永續的設計途徑,確實提供了人們重新思考「包裝」本質的契機。

UNME DESIGN 實現永續設計案例

∞ 永續食材指南

永續飲食推廣協會以永續飲食為主要核心精神,藉由「永續食材指南」推廣消費者選擇支持永續發展的食材,從每日的「食」開始落實,為更美好的未來努力。

食安問題日益受到重視,無添加、有機認證等標章越來越多,缺乏一個整合性的指標讓站在陳列架前的消費者能夠快速辨別,UNME DESIGN 透過設計「永續食材指南」標章希望可以降低消費者在選擇永續食材的困難度。

同時,永續食材指南讓農人與供應商的努力被人們看見,在社會日漸重視食安的今天,符合標章的產品,也會增加永續農產品在市場上的競爭力。

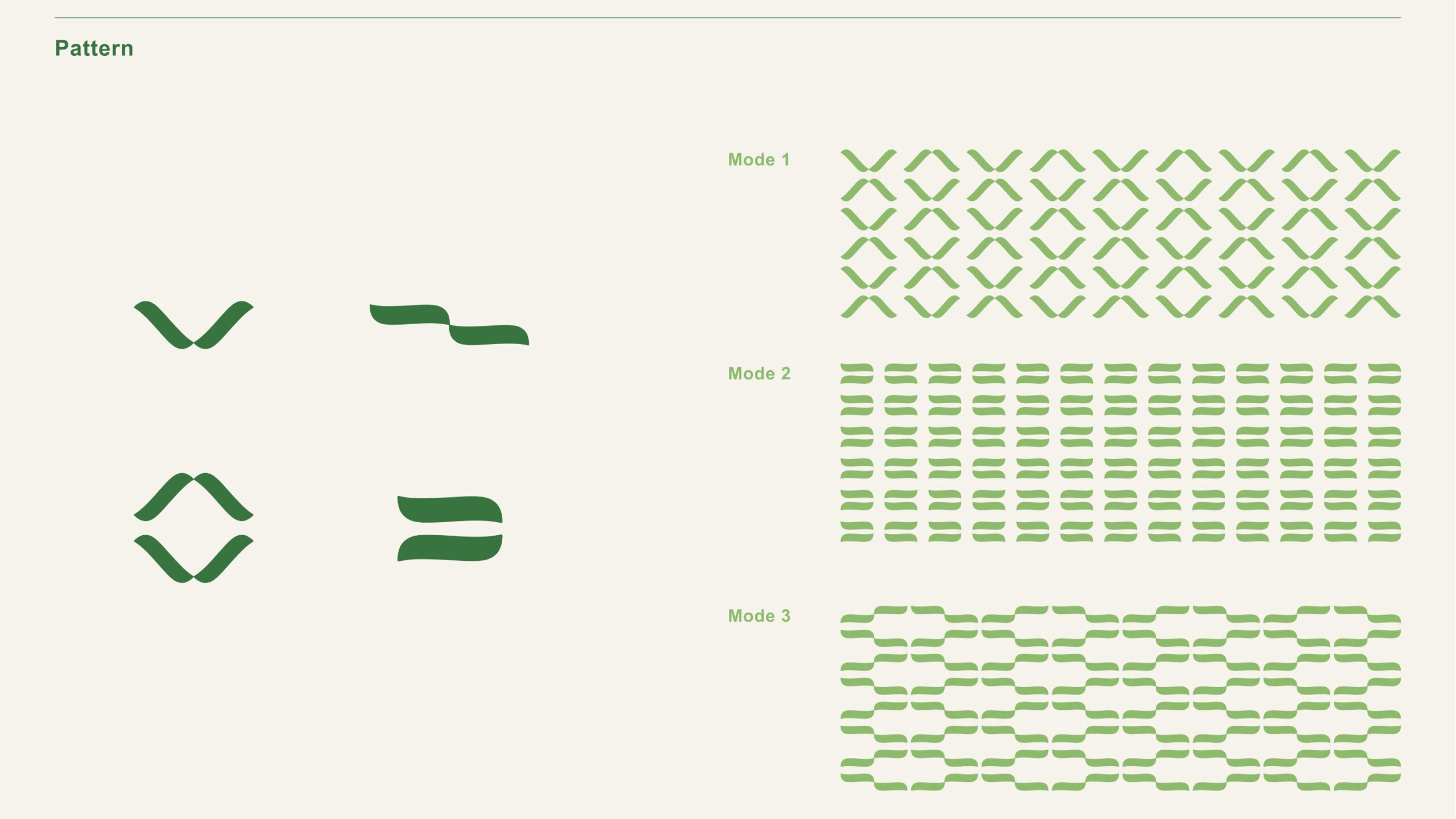

「永續食材指南」標章設計是 UNME DESIGN 在 2021 年的社會企業專案,在過程中設計師來回討論標章呈現方式的各種可能性,希望以直觀的圖形讓人產生聯想、清晰的層次變化使人一目瞭然。

指標的設計除了本身的 LOGO,也考量到未來在推廣時,會運用許多解說牌,如果有一致性的形象,就能夠強化符號與意義的連結,因此,UNME 設計團隊從 LOGO 延伸出多種輔助圖形,讓宣傳的應用物設計能夠回扣到「永續食材指南」。

查看完整作品介紹:永續食材指南

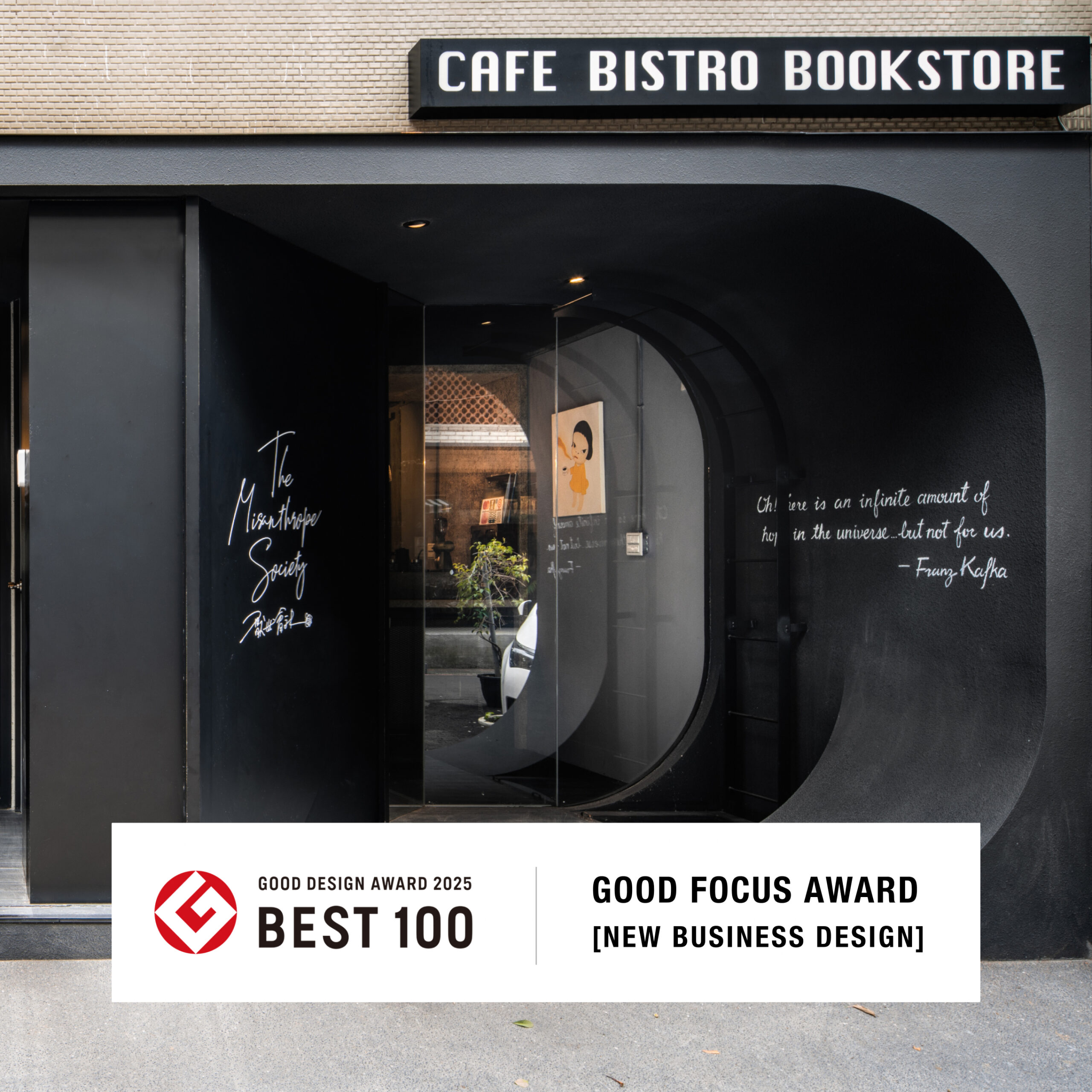

∞ 厭世會社餐酒館(The Misanthrope Society)

厭世會社,是一間以憂鬱患者為出發點的社會企業,老闆本身所經歷的憂鬱病史,促使他建立這個地方,提供病友們喘息的空間,甚至創辦病友的交流圈,協助他們翻轉心態,重新面對人群。

UNME DESIGN 在空間中謹慎選用每一個建材與設計元素,將永續設計的思維,一直延伸到如何平衡原有的建築結構。並不是透過設計表達意象,而是透過設計使空間能夠為憂鬱纏身的人們,帶來真正的歸屬感。

在設計的過程中,UNME 設計團隊深入理解憂鬱症的人傾向在什麼樣的場所聚集、他們喜歡怎麼樣的色溫、喜歡復古還是喜歡簡約、還是喜歡時尚,探討為什麼他們會喜歡一些舊舊的物件、書籍。

為了更深刻理解厭世會社,設計師甚至吞下了藥丸,體驗他們在服用藥品後的情緒、嘗試去感受跟他們相同的情境,再透過設計具象出來。在藥效發作後的那八個小時裡,撇除極度嗜睡的問題、被降低的感知以及幾乎沒有心情起伏的感受,讓設計師認知到,厭世會社不只是打造一個屬於憂鬱群體的空間,更要設計出一個讓大眾理解憂鬱症的場域。

UNME DESIGN 運用門面呈現出把膠囊打開、把藥粒倒掉的意象,希望來到厭世會社的人,可以不再吃藥。修整了膠囊的弧線與比例,並將門一分為二,運用天地滑軌讓膠囊得以打開,滿足雙動線的進出。

呈現膠囊意象的橫拉門同時具有功能性,店面周圍是住家,當人們在店外抽菸或是聊天時,可以透過拉門的移動,遮擋菸味、避免被人直視。

查看完整設計故事:厭世會社

走一條永續設計的路

「平衡勢必會被達成 — 不是透過災難,便是透過設計。」

永續作為時下備受關注的議題之一,「成長」並不是永續的核心,「平衡」才是永續設計的關鍵字。

永續設計談的,並非如何以行動實踐永續,而是從個人、設計師到企業,每一個決策與行動,都能在納入永續發展的思維下開展。當代的設計,已經從單純的美感考量,更多地關注使用者體驗與核心價值,如何面對問題、解決問題,也許會是設計、永續以及商業模式持續尋找的交集。

消費者有意識的購買、設計師在設計的過程中納入永續議題的關懷、企業展現社會責任的意願,每一個環節,都是推動永續設計的一環,每一個位置,都能透過自身微小的改變,讓世界的未來從此不同。